好きと嫌いの心理学〔2〕

人間社会で生きるためには周囲との協調性が強く求められます。子どもであればシンプルに「好き」か「嫌いか」で判断できても、大人になるにつれて「損か得か」「正しいか正しくないか」「必要か必要でないか」で判断するようになります。また、社会的な事情をふまえて、それが"自分にとって"なのか"みんなにとってなのか"が加わり、判断基準はますます複雑になっていきます。

「好き」の構成要素

今回は、好きという感情がどこからきて、何に由来し、何がその感情を引き起こす要因になっているのかについて考えてみたいと思います。

たとえば、食べ物の好き嫌い(というと、少々違う話になってしまうのですが...)で考えてみようと思います。美味しいもの(快適な気分にさせてくれるもの)はもちろんのこと、見た目が美しいもの(キレイなもの)や値段がお手ごろのもの(得をするもの)なども好きという感情を決める要因としてあげられます。

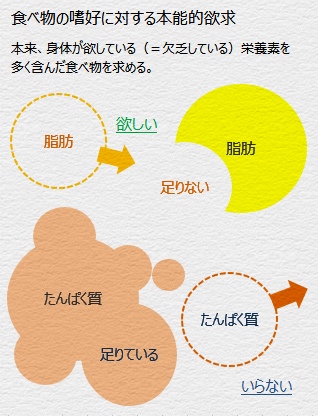

また、人間には、身体が欲している(=欠乏している)栄養素を多く含んだ食べ物を求める(=美味しく感じる)という"本能的欲求"があります。

同じように、タンパク質が不足しているときはタンパク質を多く含む食べ物、塩分が不足しているときは塩辛い食べ物、水分が不足しているときは水っぽい食べ物を好むのが、本来

の本能的欲求です。

(※ただし、現代の日本では、食べ物の選択肢が豊富にあり過ぎることや、文明の発達によって極めて暮らしやすい環境が整っているために、個人の趣味・趣向・その他諸事情により偏った食生活になることが多くなっています。)

好きという感情をもたらす要素の一つは、これら食べ物への欲求と同じことが言えます。つまり「快適な気分にさせてくれるもの」や「キレイなもの」「得をするもの」よりも先に、本能的な欲求として「必要かどうか」が、好きと嫌いを分ける最大の決め手になっているわけです。

ここで、これまでの話を整理すると...

- "カッコイイ"ものや"キレイ"なもの

- 自分を"快適な気分"にさせてくれるもの(こと)

- 自分にとって"得"なもの(こと)

- 自分にとって"正しいと思える"もの(こと)

- 自分にとって"必要"なもの(こと)

- みんなにとって"得"なもの(こと)

- みんなにとって"正しいと思える"もの(こと)

- みんなにとって"必要"なもの(こと)

ちなみに、正しいと思えるもの(こと)については、あくまでも「共感できるもの(こと)」であったり、自分の「正義感を満たしてくれるもの(こと)」としての欲求です。「正しくても共感できないもの(こと)」には好感を持てませんし「正義感がない人(少ない人)」にとっては無意味に感じるでしょう。

お気づきだと思いますが、上記で「人によって」と書いている部分があります。

普通に考えると、自分勝手な人やわがままな人や協調性のない人など、いわゆる(嫌われ者や犯罪者などが除外されるのだろう)と思われがちですが、これはそんなに単純な話ではありません...

...もしかしたら、世の中のほとんどすべての人が除外されてしまう話になるかもしれません。

前出の『3.短期的視野から長期的視野へ』で触れたときは、あくまでも「選択の基準」の話であって「好きか嫌いか」の話ではありませんでした。(本当は嫌いだけど、選ぶならこっちを選ばざる負えない...)といったことも含まれていました。

つまり、たとえ選択の基準としては"有り"だったとしても、イヤイヤ選んでしまっている以上、自分勝手な人やわがままな人や協調性のない人だけでなく、世の中のほとんどすべての人が除外されてしまうかもしれないのです。また「人によって」の部分を「時と場合によって」と置きかえることもできます。

- 個人として賛同する社会的見解

みんなにとっても好ましいもの(こと)であり、かつ、自分にとっても好きなもの(こと)である。 - 個人として賛同できない社会的見解

みんなにとっては好ましいもの(こと)ではあるが、自分にとっては(時と場合によっては)好きなもの(こと)ではない。

つまり、良識がある(=協調性がある)一般的な人たちにとっても、これら両方のケースが日常的に起こっているわけです。1番であれば問題ありませんが、2番のときに個人がどう対応するかによって、その人に対する周囲の評価が変わってくるのです。

- 個人として賛同できない社会的見解の場合でも、自分は同意して従う。

- 個人として賛同できない社会的見解の場合は、自分は同意しないし従わない。

時と場合にもよりますが、いつもいつも「B」の人は"わがまま"とか"自分勝手"とか"マイペースすぎる"とか言われて「扱いにくい人」と思われてしまうでしょう。逆に、いつもいつも「A」の人は"素直"とか"モノ分かりが良い"とか"大人の対応"とか言われて「扱いやすい人」と思われるでしょう。

学校や会社の中など公共の場では、基本的に「A」の姿勢をとっておくのがベストとは思いますが、プライベートな対人関係では「A」と「B」のバランスを上手にとっていくのが良いでしょう。プライベートな対人関係でいつもいつも「A」の人は「ただのいい人」と思われてしまう可能性がありますし、いつもいつも「B」の人は、他の面でよっぽど魅力的な人物でもない限り、いつか周りの人たちに見離されてしまうでしょう。

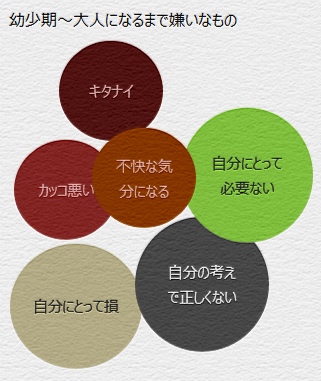

「嫌い」の構成要素

前回までの話の流れで考えれば、"嫌い"という感情をもたらす要素は簡単に推測できると思います。単純に推測して整理すると...

- "カッコ悪い"ものや"キタナイ"もの

- 自分を"不快な気分"にさせるもの(こと)

≪大人になってから"嫌い"になるもの(こと)≫

- 自分にとって"損"なもの(こと)

- 自分にとって"正しくないと思える"もの(こと)

- 自分にとって"必要でない(=ジャマ)"なもの(こと)

ということになるでしょう。

ここまでは良いと思います。「好き」という感情の、ちょうど裏返しになります。

ですが、この続きも同じように、単純に裏返しで良いと思いますか?

≪人によって(時と場合によって)大人になってから"嫌い"になるもの(こと)≫

- みんなにとって"損"なもの(こと)?

- みんなにとって"正しくないと思える"もの(こと)?

- みんなにとって"必要でない(=ジャマ)"なもの(こと)?

とりあえず、単純に裏返しで書いてみましたが、「好き」になるもののときは、正しいと思えるもの(こと)について"共感できるかどうか"と"正義感を満たしてくれるかどうか"がポイントであると話しました。ここでも同じように、正しくないと思えるものを嫌うかどうかは"共感"と"正義感"が大きくかかわっているのは確かです。

正しくないと思えても共感できたり、正しくないと思えても、むしろその方が正義だと感じれば嫌いになることはありません。そういう意味では「みんなにとって正しいかどうか」は、多くの人にとってあまり意味のないことなのかもしれません。

そして...実は「嫌い」になるものの場合は"みんなにとって損なもの(こと)"についても"みんなにとって必要でない(=ジャマ)なもの(こと)"についても無意味と感じて無関心でいる人が多いのです。

地球環境問題を例にとって考えてみると分かりやすいと思います。

極端な話、世界中のみんなが一斉に「車に乗るのをやめる」という行動をとれば、CO2(二酸化炭素)の排出量を大きく削減することができます。「電気を使うのをやめる」という行動をとれば、火力発電所も原子力発電所も必要なくなります。そして、これは地球全体(=みんな)にとっては得なこと・必要なことであるはずです。ですが、同時にこれは「車に乗れなくなると不便だ」「電気が使えなくては困る」という、個人としての損なこと・必要でないことにもつながっています。

結果として、世の中の多くの人は今でも車に乗り続け、電気をふんだんに使い続け、地球全体(=みんな)の利益よりも個人の不利益からの回避を優先しているわけです。

つまり、たとえ「みんなにとって損なもの(こと)・必要でないもの(こと)」であっても、それが同時に「自分にとっては得なもの(こと)・必要なもの(こと)」であれば、ほとんど迷うことなく後者の方を優先して考えるということです。

このことは、地球環境問題に限らず、現代の世を生きる多くの人たちの、生活上のあらゆるシーンで同じようなことが言えそうです。「他人の不幸は蜜の味」とまでは言わなくても、「自分さえ良ければ他はどうでもいい」という風潮が激しさを増している昨今は、特に言えることと思います。

現代の世の中で、人々に不幸をもたらす最大の元凶は「貧困」と「格差」です。人の身体面に強い悪影響を与えるのが「貧困」で、人の精神面に強い悪影響を与えるのが「格差」です。

歴史によほど詳しい人でなければご存じないと思いますが、戦国時代の原因となった「応仁の乱」の最中に、焼け野原と化した京の都で、とある詩人(作者不明)が詠んだ一つの歌があります。「当時の世相をよく表わしている」と言われ、今でも記録として残っています。

「天下は破れば破れよ。世間は滅びば滅びよ。人はともあれ、我が身さえ富貴ならば。」

(※ 天下など、どうぞ乱れてください。世間など、どうぞ滅んでください。たとえ人々が飢えて苦しんでも、自分さえ豊かであれば、別にどうでも良いことです。)

この歌は「格差社会」が蔓延する現代の日本の世相を表わしている歌と言っても、あまり違和感がなさそうですよね。

行動の機制(防衛機制)

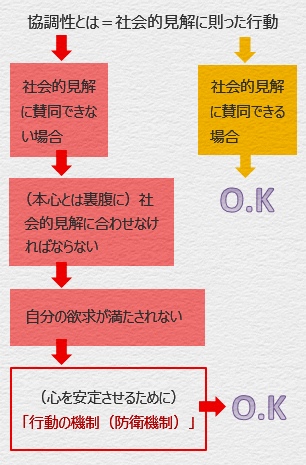

人が社会生活を円滑に行なうためには協調性を持つことが大切です。

そして、たとえ賛同できなかったとしても、"自分勝手な行動"や"わがままな行動"は決して許されるものではなく、本心はどうであれ行動だけでも社会的見解に合わせなければならないケースが大半です。

そんなとき...つまり本心とは裏腹な行動を強いられて自分の欲求が満たされなかったときに、心を安定した状態に保つためにとる心理作用(適応の仕方)を「行動の機制(防衛機制)」と言います。行動の機制は、基本的に無意識の中に生まれ、無意識の中で行なわれます。

(※自分が賛同しない社会的見解に則った行動をとるときだけでなく、自分の欲求が満たされないときのあらゆるケースでも同じように「行動の機制」の心理作用が起こります。)

以下に、行動の機制の代表的なものをいくつかあげておきます。

- 抑圧…不都合な感情を無意識の中に押し込める。意識のうえでは忘れてしまうこと。

- 合理化…不都合な感情が生まれた原因(失敗や力不足など)を正当化すること。

例としては「失敗は成功のモト」とか「知らなかったんだから仕方がない」などと考えて、自分をなぐさめることなど。 - 分離…不都合な感情を押し殺して、客観的・論理的な思考で自分をコントロールすること。

- 転位…不都合な感情をぶつける矛先を、その原因になったものとは別のものに置き換えること。

例としては、八つ当たりなど。 - 逃避…不都合な感情が生まれた原因から目をそむけること。現実逃避・逃亡など。

- 退行…子どものころの考え方や行動パターンに後戻りすること。

例としては、ヘソを曲げる・ダダをこねる・わがままを言うなど。

- 代償(補償)…満たされなかった欲求の代わりに、別の欲求を満たすことで満足すること。

例としては「失恋をキッカケに勉強に打ち込む」など。 - 代償(昇華)…満たされなかった欲求の代わりに、別の欲求を満たすことで満足すること。その対象が、社会的に承認された価値の高いものに向けられる場合を「昇華」と言う。

例としては「自分の企画が通らなかったので、通った(他人の)企画で一番の功績を上げる」など。

- 反動形成…満たされなかった欲求とは正反対のものに価値を置いて行動すること。

例としては、あまのじゃくな性格など。 - 分裂…すべての物事を、善か悪か・正しいか誤まっているかで判断する。しばしばその判断が二転三転することもある。

- 投射…自分の(後ろめたい)欲求を他人の欲求としてすり替えること。

- 同一視(同一化)…理想とする優れた人物と自分を同一視して、満たされなかった欲求を満たした気分になったり、その人物の考え方や行動を真似ること。

例としては「ドラマの登場人物に感情移入する」や「坂本龍馬の影響を受けて、いきなり"土佐弁"を話し始めたり、日本の将来を考えたりする」など。

行動の機制は、誰にでも起こる心理作用です。心が強い人であろうとなかろうと、立派な人であろうとなかろうと、すべての人が何らかの行動の機制(防衛機制)をはたらかせて、自分の心を安定した状態に保ちながら生きています。ですが、はたらかせる行動の機制(防衛機制)の種類は、人によって傾向が片寄っていることがあります。

(※ あくまでも表面的にそう見えるだけで、無意識に何かしらの行動の機制をはたらかせています。)

B.おもに「代償(補償・昇華)」や「合理化」で対処する人。

C.おもに「抑圧」や「逃避」「転位」「退行」「投射」で対処する人。

D.おもに「分離」や「分裂」「反動形成」で対処する人。

「A」の人は責任感が強く(強すぎる)、周囲から非常に信頼されて、とっても好かれる傾向があります。ただし、ついつい無理をし過ぎて限界を超えると極端な「逃避」に走ってしまう危険があります。

「B」の人は向上心が強く、比較的円滑な社会生活を送ることができます。そして、周囲とも良好な人間関係を築くことができます。(最も望ましい行動の機制)

(※ただし、ケースバイケースで「合理化」が"前向き思考"からくる場合と"負け惜しみ根性"からくる場合の2つがあります。)

「C」の人は向上心が乏しく無責任な人が多く、周囲との良好な人間関係を築きにくい傾向があります。また、ややもすると社会から孤立してしまう場合もあります。(望ましくない行動の機制)

「D」の人は責任感もあり向上心もあるのですが、心が弱くてプライドが高すぎる人に多く見られます。周囲との人間関係においても社会生活においても、良好か劣悪かの両極端になってしまう傾向があります。(望ましくない行動の機制)

(※「分離」は"沈着冷静"に動けるので効率は良いが、本当の感情を押し殺して頑張ってしまう分、もっと別の"望ましくない行動の機制"に走ってしまう危険もあります。)